▲1930年代的地安门外大街

不得不说,北京是座建筑类型匮乏的城市,从现在的行列式住宅到被认为代表传统特色的四合院,都在用有限的建筑类型描绘庞大的城市空间。因此,北京居民想出了许多拓展建筑空间体验的方法,比如在院子里营造庭园,在空地搭建罩棚,或用木装修细密地分隔房间。即使这些都没法实现,也要在墙上张贴表现室外场景的绘画,希冀摆脱既有环境的单调。

▲嵯峨馆入口

▲嵯峨馆入口

在普通建筑中,虚构一个非常规场景,是北京人爱玩的空间把戏。我们的基地是一座普通四合院的西厢房,这样的建筑在北京有几万座,因为产权的关系,它被一组矮墙包围起来,成了院中之院。

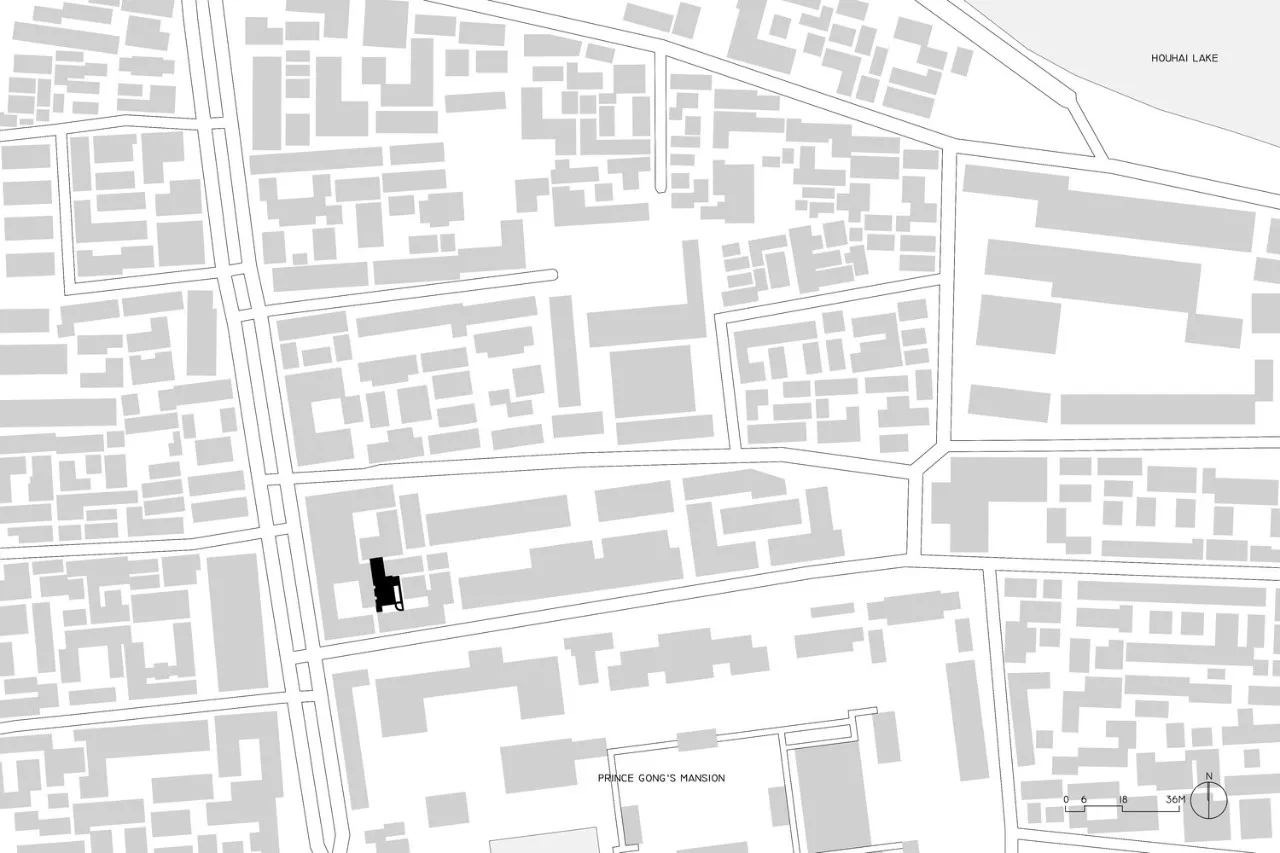

▲基地环境

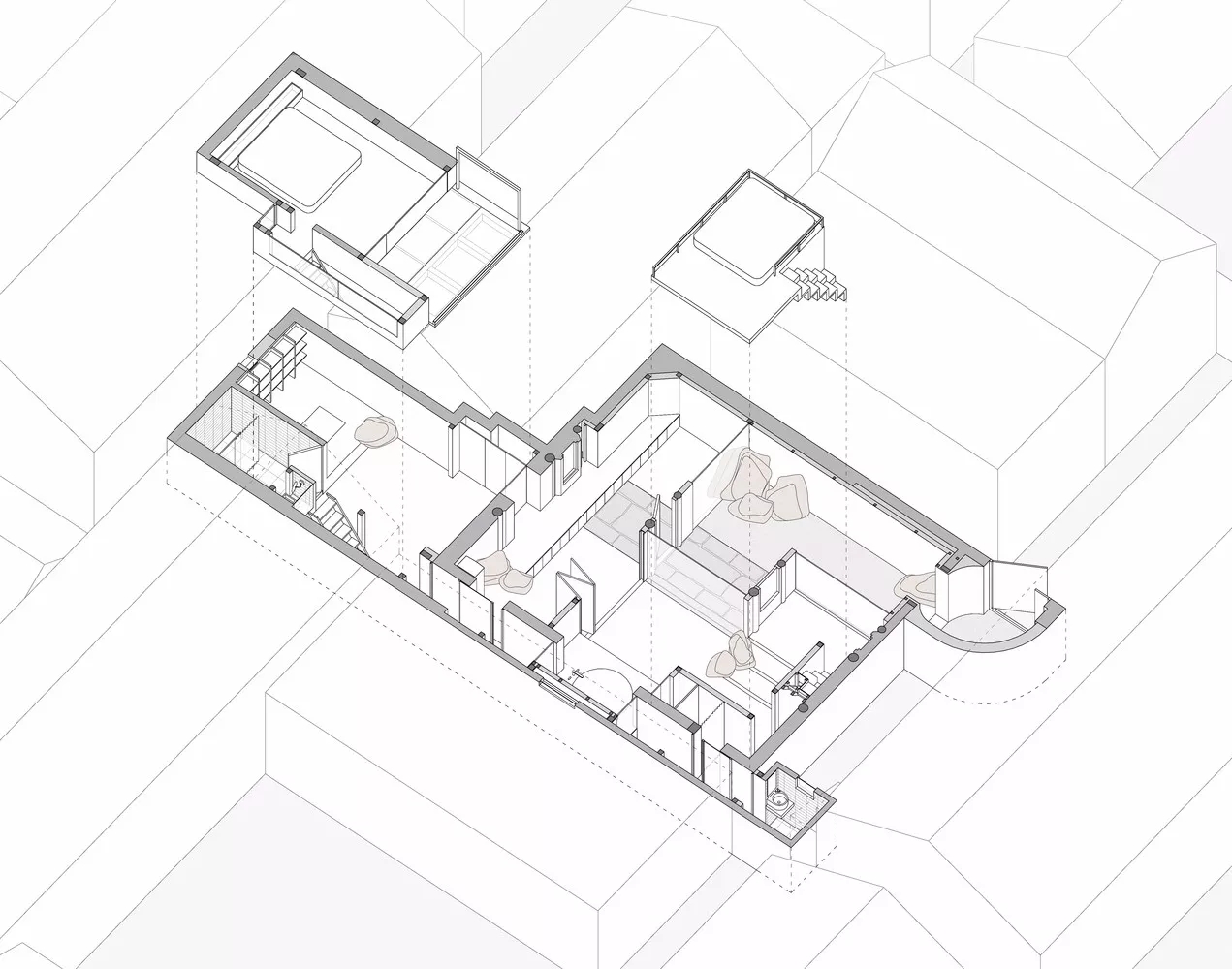

面对这座格局老派的旧房,我们把旧屋空间重新界定为不同单元,针对每个单元,重构它和它的外部空间,比如将院落用建筑填实;或将户内空间退还给院落;比如将较高的空间进行竖向划分;或扭转空间与景观的对位关系。我们尝试拓展空间变化的可能性边界。

▲紫禁城皇帝居所养心殿复杂的室内空间

当完成逐个空间的调整后,再把它们组合,编排为新的叙事关系。新体系与原建筑的空间语言差异明显。它使进入者忘记自己处在一座昏暗厢房中,陷入一段故弄玄虚的空间冒险。

▲被重构的西厢房

在有限的尺度下,我们希望表现出使用空间对风景“收集”倾向,刻意为日常场景营造非日常的画面北京。我们觉得这座建筑中,风景与空间应当是互相追逐的,你几乎躲避不开风景的尾随。

▲建筑内院

▲被重构的室内空间

▲重新组织的自然光

▲新的室内流线和隐私

▲旧有木质屋架恰好界定出相对私密的卧房区

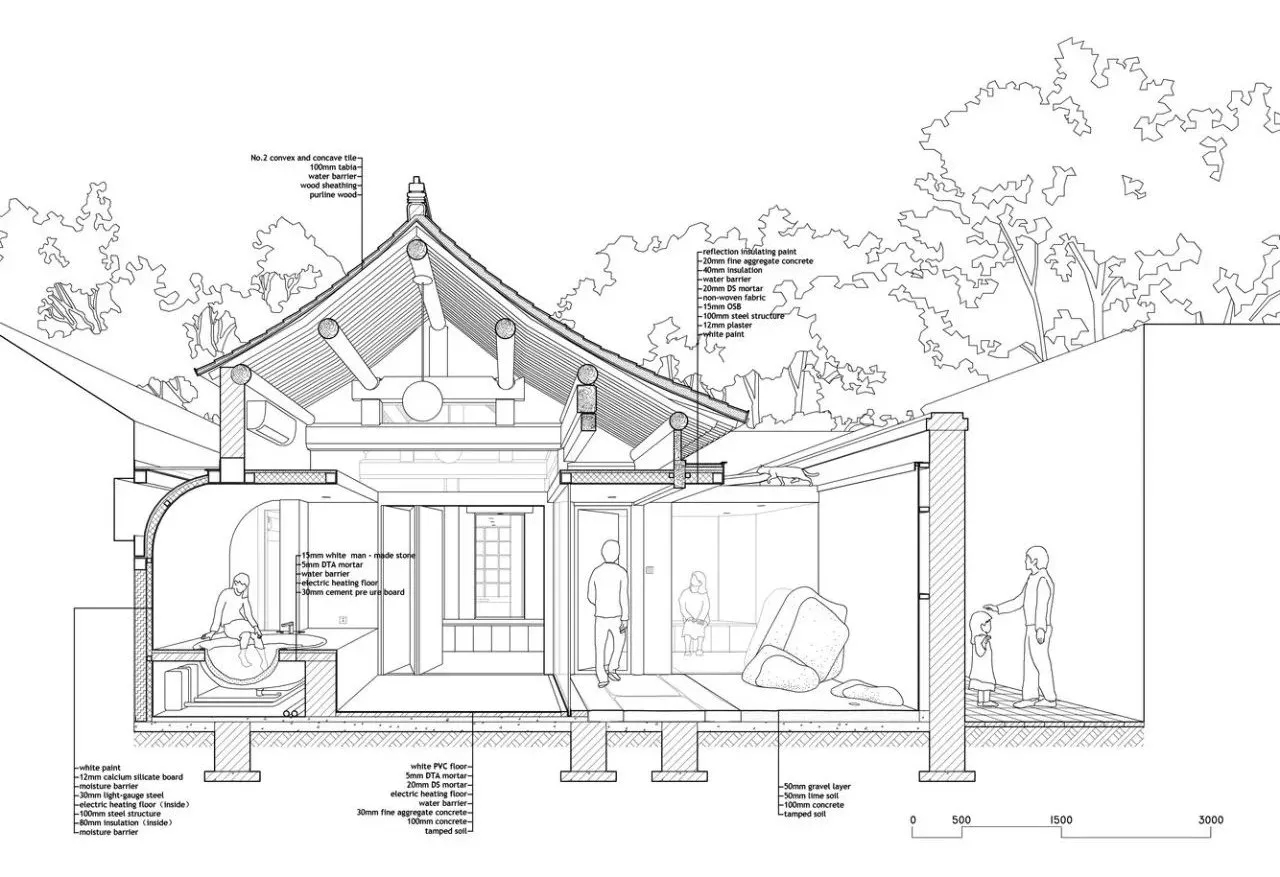

在重构这间厢房的过程中,我们尝试保留这座建筑演变的痕迹。从早期粗率的重建,后期随意的修补,到某次反悔的空间修改,我们以每块石头和砖的维度,保留时间在这座建筑内的轨迹。新置入部分只留下白色背景,我们用它们标记自己对这座建筑的影响,也准备有人将这一切再次夺走。

▲空间对风景的“收集”

▲空间与风景的“追逐”

▲空间与风景的“追逐”

我们有意对抗室内外界线,比如用北京西郊出产的房山石,在建筑内外摆布出独立于建筑空间的山石群落,创造与自然物不期而遇的机会。那些嵌入墙体的山石,似乎暗示着这座建筑修造于一座幽静的谷底,山峦难以掩藏的局部直接探入人们的生活场景。

▲不同时期建造的痕迹被“陈列”在一起

虽然掌握一些看似有力的技术,但当我们尝试把一块3吨重的山石运进四合院时,我们能想到的办法,并不比18世纪的建筑师高明多少。

▲我们希望有限的山石带来对更大自然物的想象

▲山石加工与搬运

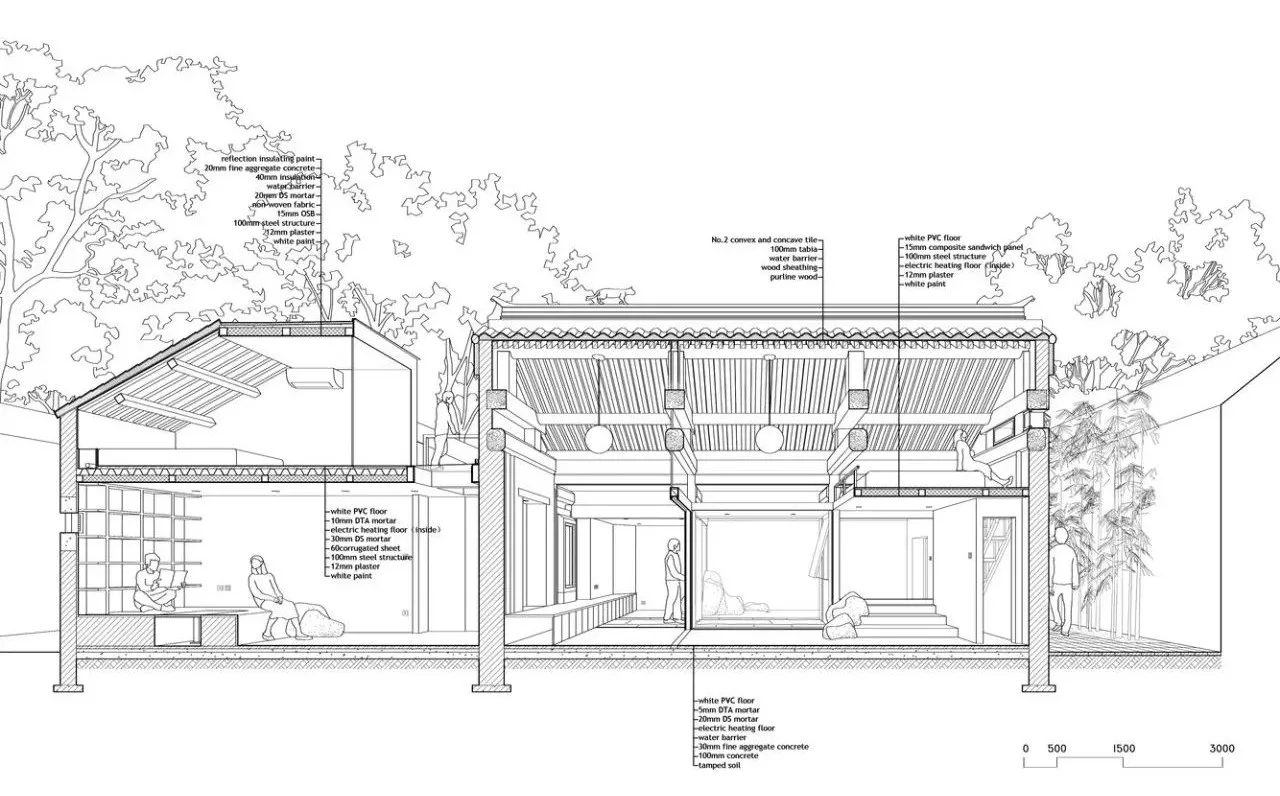

▲改造后的建筑剖面

▲改造后的建筑剖面

▲首层平面图

▲二层平面图

项目信息

项目地址 | Xicheng Qu, 中国

Location | Xicheng Qu, China

主创建筑师 | Qipeng Zhu 朱起鹏

Lead Architects | QiPeng Zhu

设计团队 | 刘雁鹏、袁樱子

Design Team | Yanpeng Liu, Yingzi Yuan

庭院景观设计 | 丁莉

Landscape Design | Li Ding

照明设计 | 丁志强

Lighting Design | Zhiqiang Ding

业主 | 叶先锋

Client | Xianfeng Ye

建筑面积 | 100.0 平方米

Area | 100.0 m2

全部评论