△ 东园庭院鸟瞰

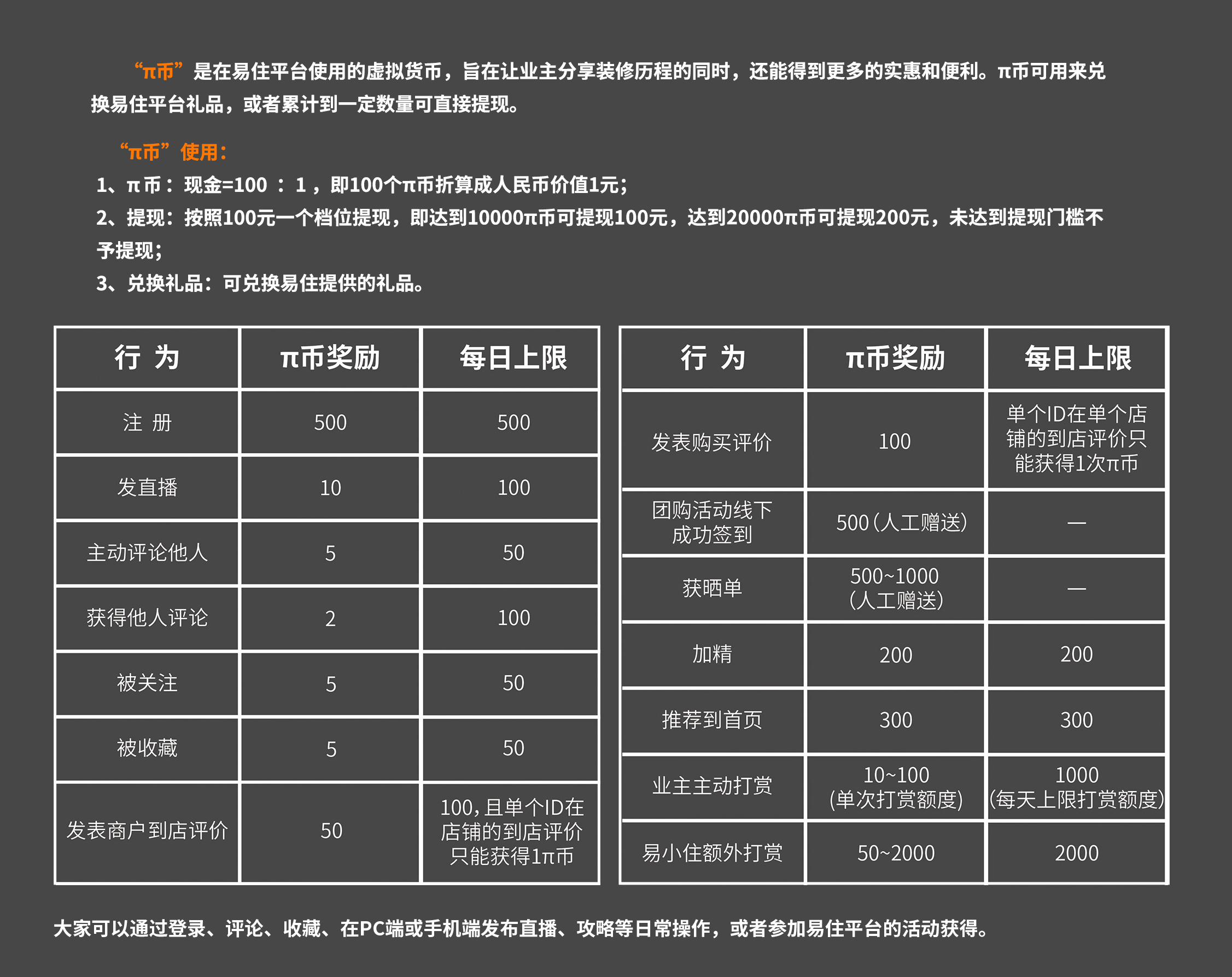

“层林叠浪,长亭卧波”是画,也是房子。小院名为滋生,位于北京老城区。

这处被大棚盖住的“院落”,占地约200平方米。

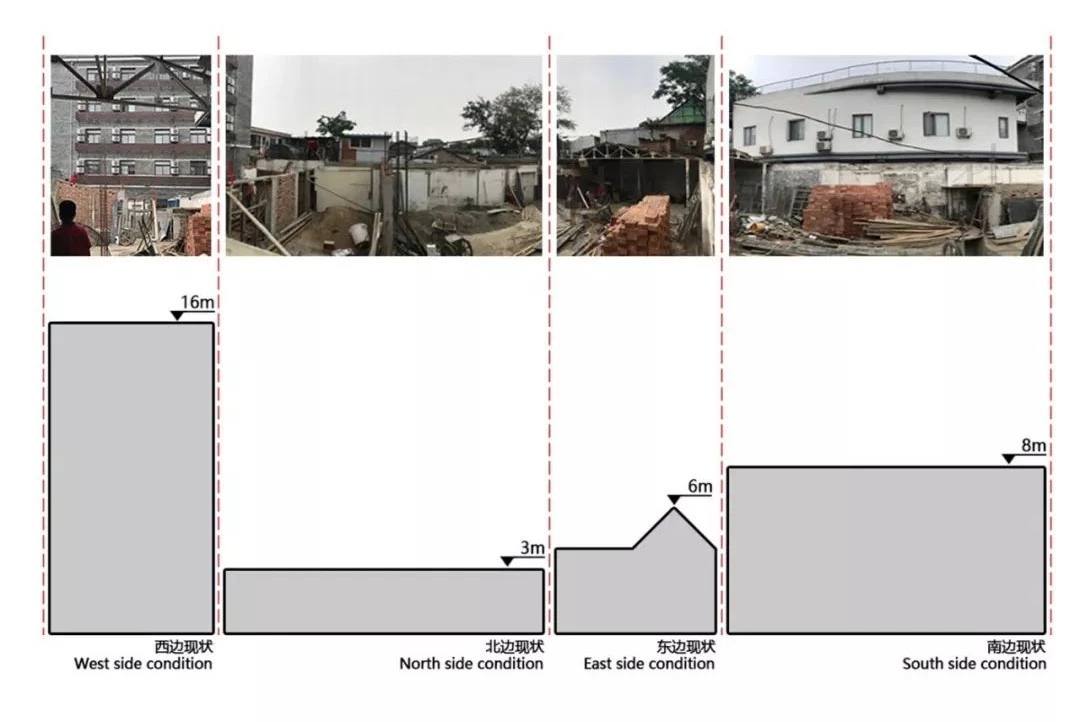

场地所在的院落,需穿过一条杂乱的胡同,由北向的院门进入。其西、东、南三面均为楼房。整个场地宛若处于一处峡凹,只有北边的空间视线较为开阔。建筑师试图从这里去寻找和周边老城区的关系。

△ 总平面图

△ 场地周边现状情况

“爬上南面的小白楼,站在8米高的房屋楼顶,看着北面或有序或杂乱的北京传统四合院屋顶连续延绵至德胜门,如水浪滔滔北去,奔腾不息。屋顶之上因近些年的占地加建,生长着无数形态各异的附属建筑,姿态极其丰富。它们和屋顶、庭院发生着各种各样的关系:或嵌入,或悬挂,或倚靠,或缠绕形成了特有的北京大杂院的组织乱象,这也是大多数北京四合院的现状。”

这些周边有趣的关系是建筑师思考设计的开始:以屋顶拟浪,建一组长在浪上的房子。

△ 场地往北周边俯瞰现状

“一片澎湃而层叠无尽的水浪中,水何澹澹 ,洪波涌起。浪里密林丛生,松石蜿蜒。浪上长亭入,浮阁卧,游舟画舫遍布。在这浪里摘窗品茶,听浪声抚琴,乘虚舟垂钓。是夜,林间浪里,明灯升起,融入无边墨色里,浪无穷尽。”

这便是建筑师所想的那一幅“层林叠浪,长亭卧波”,也是她想要建造的画面。

△ “层林叠浪,长亭卧波”概念水彩画

从画面出发,整个建筑的转化过程分成五个“进驻”。

△ 分析图/五个进驻

最开始的两层进驻如绘画,构图的开始是建构大形——“浪”的呈现。

第一层进驻是屋浪,层层叠叠,从形态上形成了“浪”的大姿态。第二层进驻是地浪,再次强化了“浪”的概念,也形成了建筑的台地基础。

△ 屋顶形态的叠浪

△ 叠浪之下的庭院空间

接下来的两层进驻是长亭,它形成了画面的大调子。

长亭便是房子本身。长亭第一次进驻是位于曲面波浪之下的长在“浪”里主体建筑,这是建筑墙化的过程。第二次是漂浮在“浪”上的平屋顶亭子,这类房子有个归类的名称——浮阁。各个长亭之间的空间组合关系形成了建筑的主要布局,也构成了画面的大框架。

△ 屋顶浪上的长亭

△ 地形浪上的长亭

最后是层林的进驻,是画面刻画、完善的过程,主要由门扇和植物构成。门扇拟林,植物为林;竖向的门扇或实或虚,格栅密布,与鲜活的松竹交相错落,构成“浪”里的层林。

△ 地形的浪的肌理与层林

△ 层林里的门扇

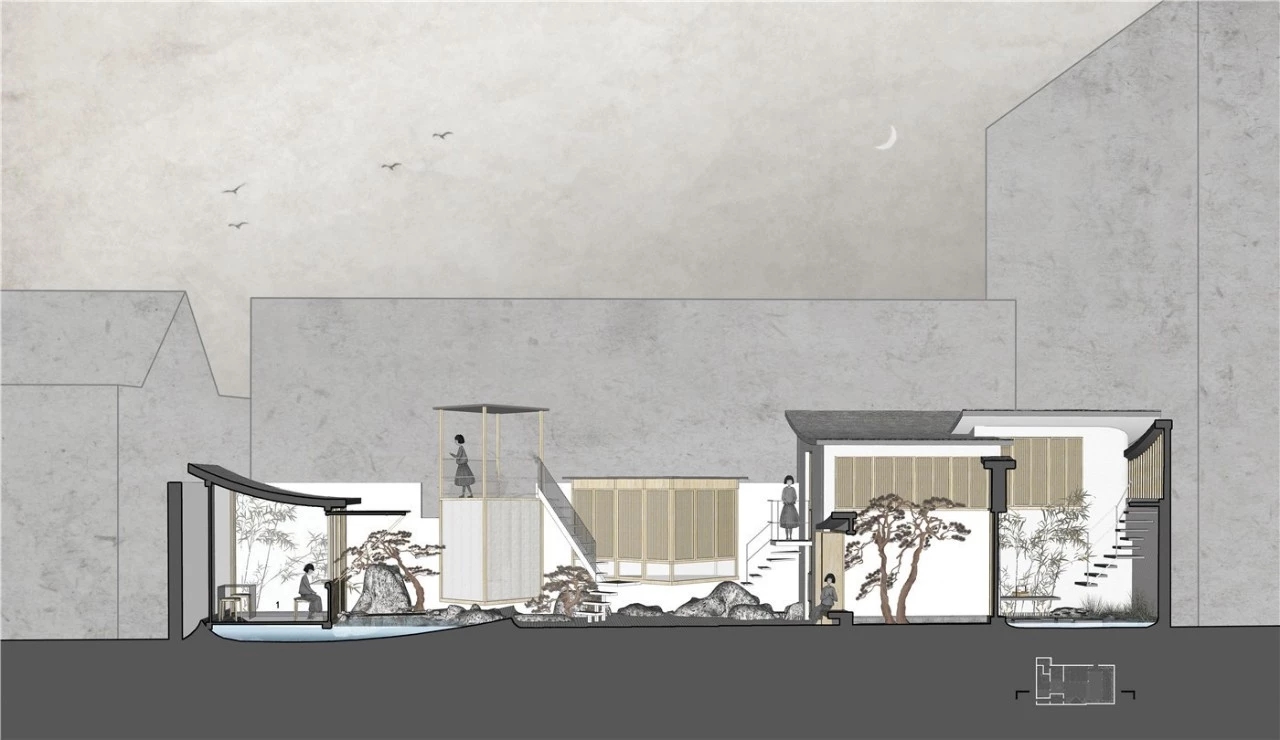

几次进驻的过程完成了画面到建造的转化。最终再通过功能的梳理,形成了公共和私密的两个区域:公共区域为提供给茶客品茗的东园,私密区为提供给住宿茶客和主人使用的西园。

东西园之间通过门扇的开合变化,宜静宜动,于方寸之地构成丰富的庭院空间。西园和东园之间的实板门扇打开,东西园连成一体,层层嵌套,获得庭院空间的最大化。

△ 东西园庭院及视线关系分析图

△ 小院主入口与胡同

入口廊桥的门扇,打开后形成框景,将水池南边的松石景观引入画框。

△ 入口处门扇打开,形成框景

△ 西边为屉厅,东边为水廊,由入口廊桥连接

庭院地形浪上的山石,比拟了水落石出的画面意境,形成叠石景观。

△ 东园庭院内看小活泼地和拾松坞

△ 叠石景观

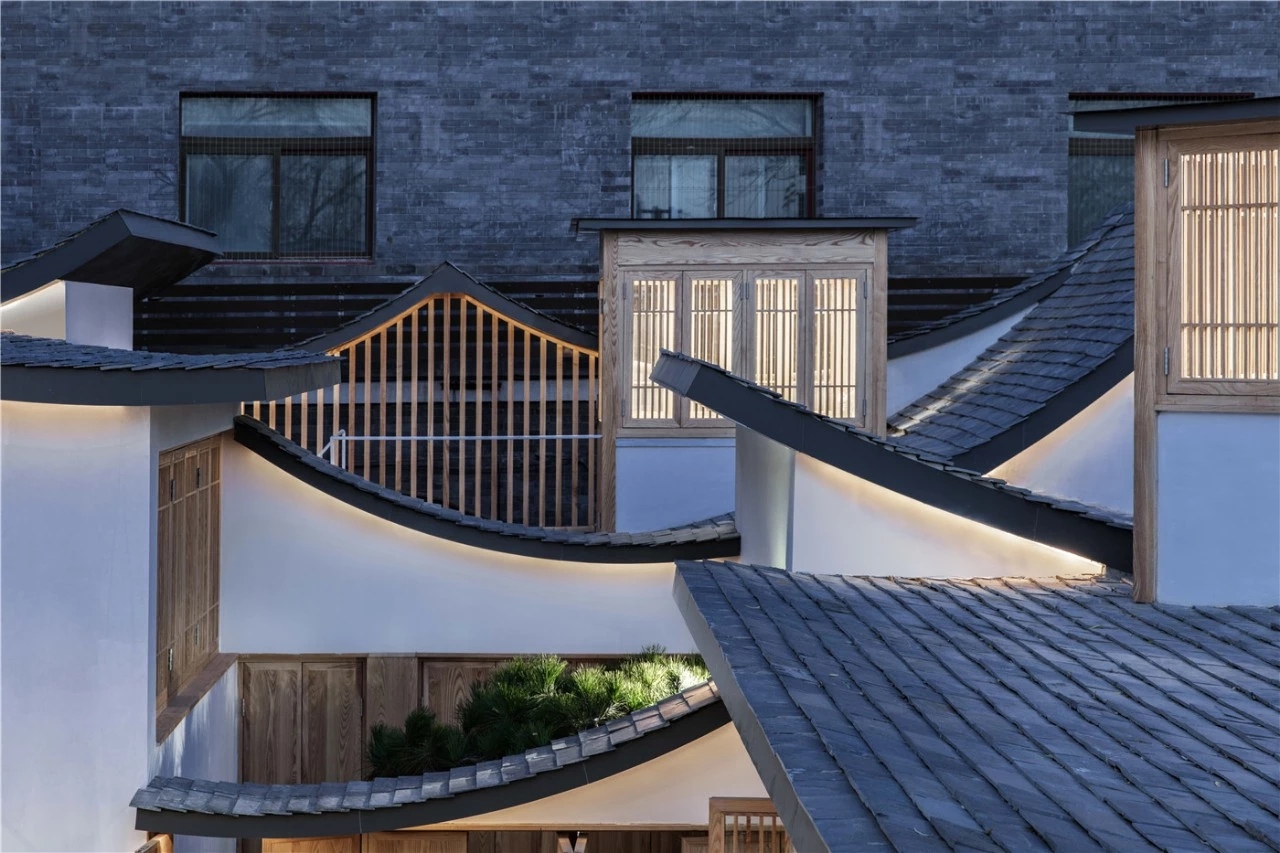

屋顶拟浪,从形态和瓦片做法上去模拟。

在设计里,用曲线屋顶比拟出浪的姿态。屋顶的曲线控制来自于北京四合院屋架举折形成的弧形曲线。再赋予其“叠”的动作,造出屋顶叠浪的气势与情绪,从而形成高低绵延的屋顶形式。

△ 由东向西看屋顶曲线

屋顶材料以石板为瓦,互相叠压铺设,形成线条肌理,从材料做法上也尽可能的去拟浪的形态。

△ 屋顶石瓦铺设细节

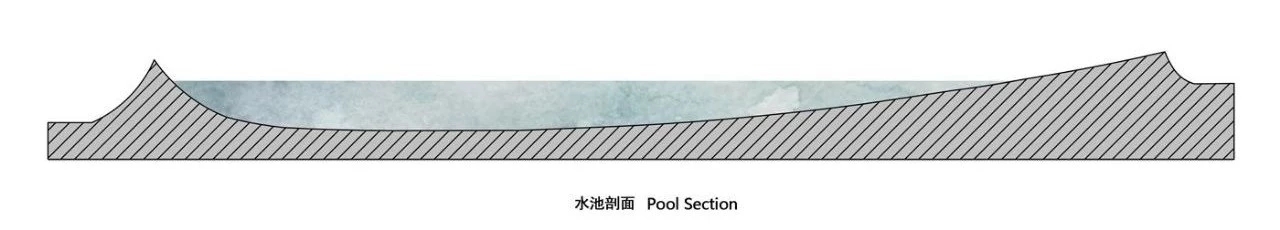

地形的浪,平地而起,浪卷残云。

形态上,从东向西,起于东边的水池,最后结束在西边院墙之下。起点的水池,是有真正水浪的地方,凹型的弧面,在水池边缘形成浪尖,自然的转向了东边庭院。浪尖在形态上也很好地形成了水池和东边庭院的边界,这是转换最微妙的地方。

△ 水池剖面图

△ 水池俯瞰

亭,在滋生是两种建筑类型的概称。

一为长在浪里的曲面屋顶的主体建筑:水廊、屉厅、松院、水院、沄室等。二为漂浮在浪上的平屋顶亭子:拾松坞、小活泼地、撷椿舫、梯云舫、海棠涧等。

△ 水廊概念图

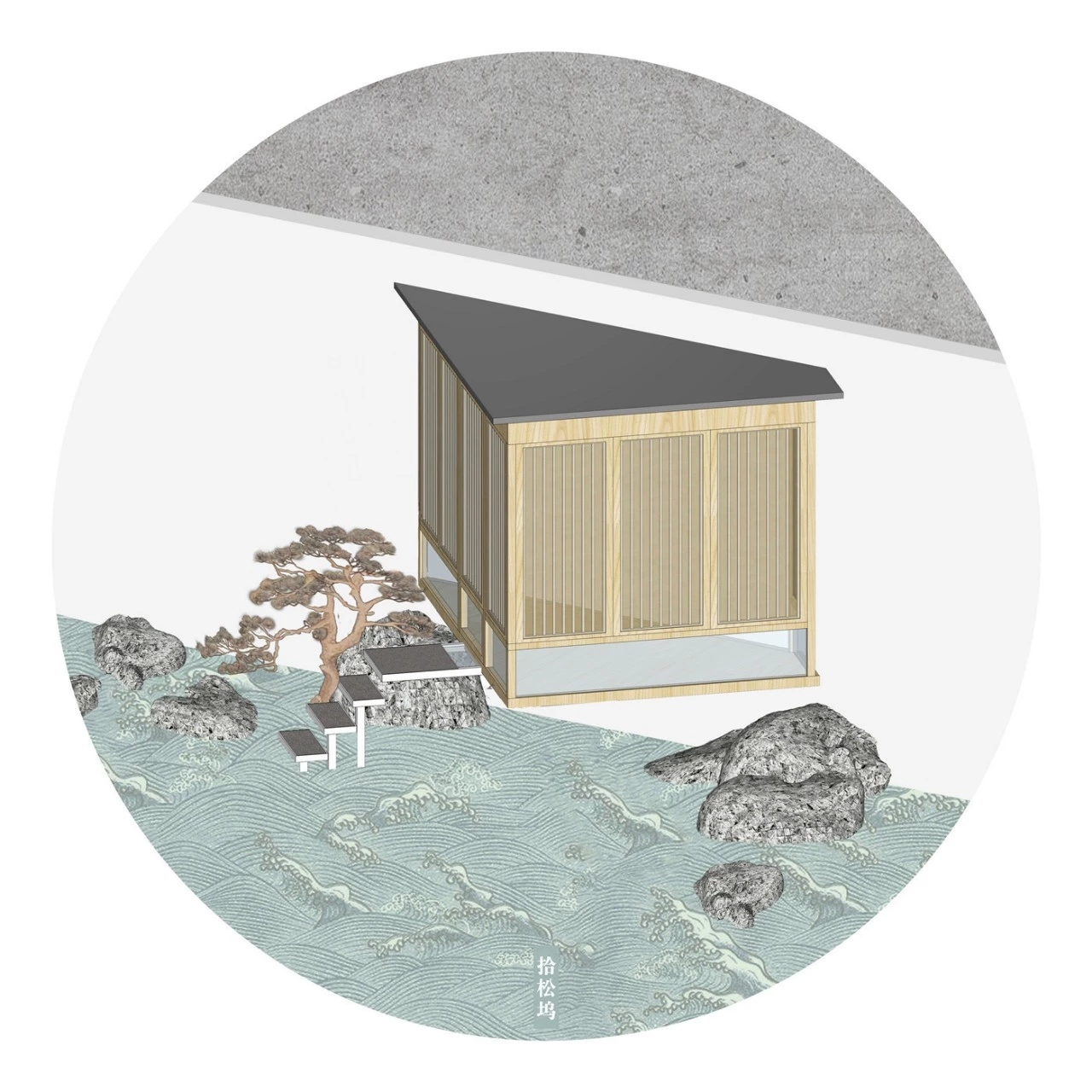

△ 拾松坞概念图

△ 小活泼地概念图

△ 撷椿舫概念图

△ 海棠涧概念图

其一:水廊

水廊位于院子最东边,是一处架空在水池之上的建筑。水廊的西立面设支摘窗。支摘窗使空间获得灵活,摘下形成通透的亭廊空间,坐浪观浪,晚风习习。

△ 水廊支摘窗外景

△ 水廊支摘窗内景

水廊的南、北、西三个立面均为玻璃维护,玻璃墙与院墙之间均留有空地,种竹环绕,使整个廊子三面都包裹在竹荫之中,一年四季,翠色环绕。

△ 水廊北侧和东侧,南侧为竹林

水廊地面采用透明玻璃铺设,所有水浪的质感都真实存在玻璃之下,恍若行于水面之上。坐于此处,红鱼脚下悠游,鸳飞鱼跃的想象变成现实。

△ 水廊与水池

△ 透过水廊玻璃地面看水池内拟浪铺地和水面

其二:屉厅

屉厅是东园最核心的主体建筑,因其内部设有一个可抽出的盒子至庭院里,故名屉厅。当盒子抽出去时与大厅空间连为一体,形成一个大的活动空间。这也是设计师在建筑实践里对建筑灵活性的探讨。

△ 盒子抽出平面对比图

△ 水廊看屉厅盒子抽出

其三:沄室

沄室是西园一处在二层的茶室,为主人平时私人所用。使用者需踏着山石,沿南边墙梯拾阶而上,入内开窗便是扑面而来的松林绿枝和波浪沄沄。

△ 沄室窗外景观

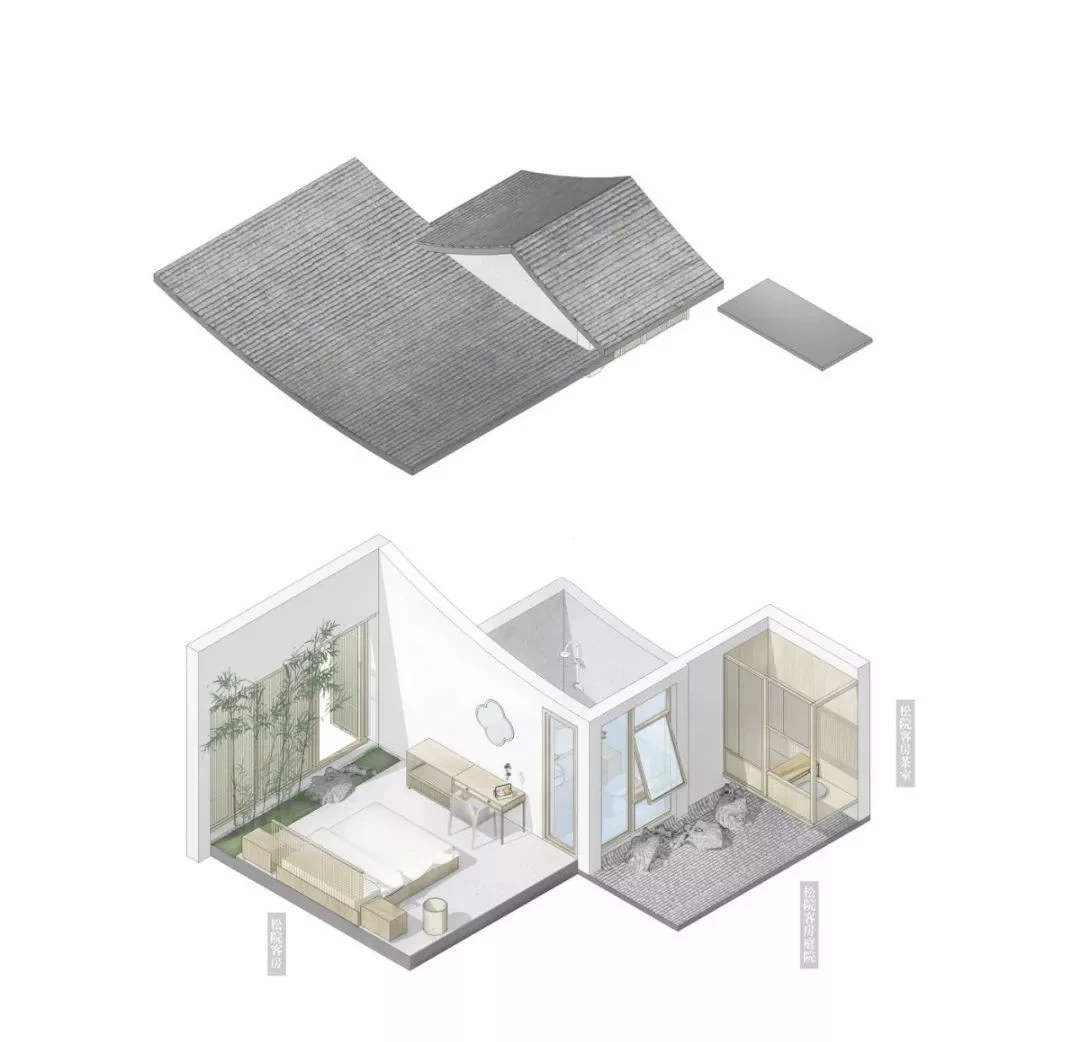

其四:松院

松院客房是西园的主体建筑之一,因其私有的庭院海棠窗内种了棵歪脖的松树,故名松院。其西北角的独立庭院铺地延续了拟浪铺地的做法,是浪的延续。

△ 松院客房轴测图

△ 西园庭院看松院客房

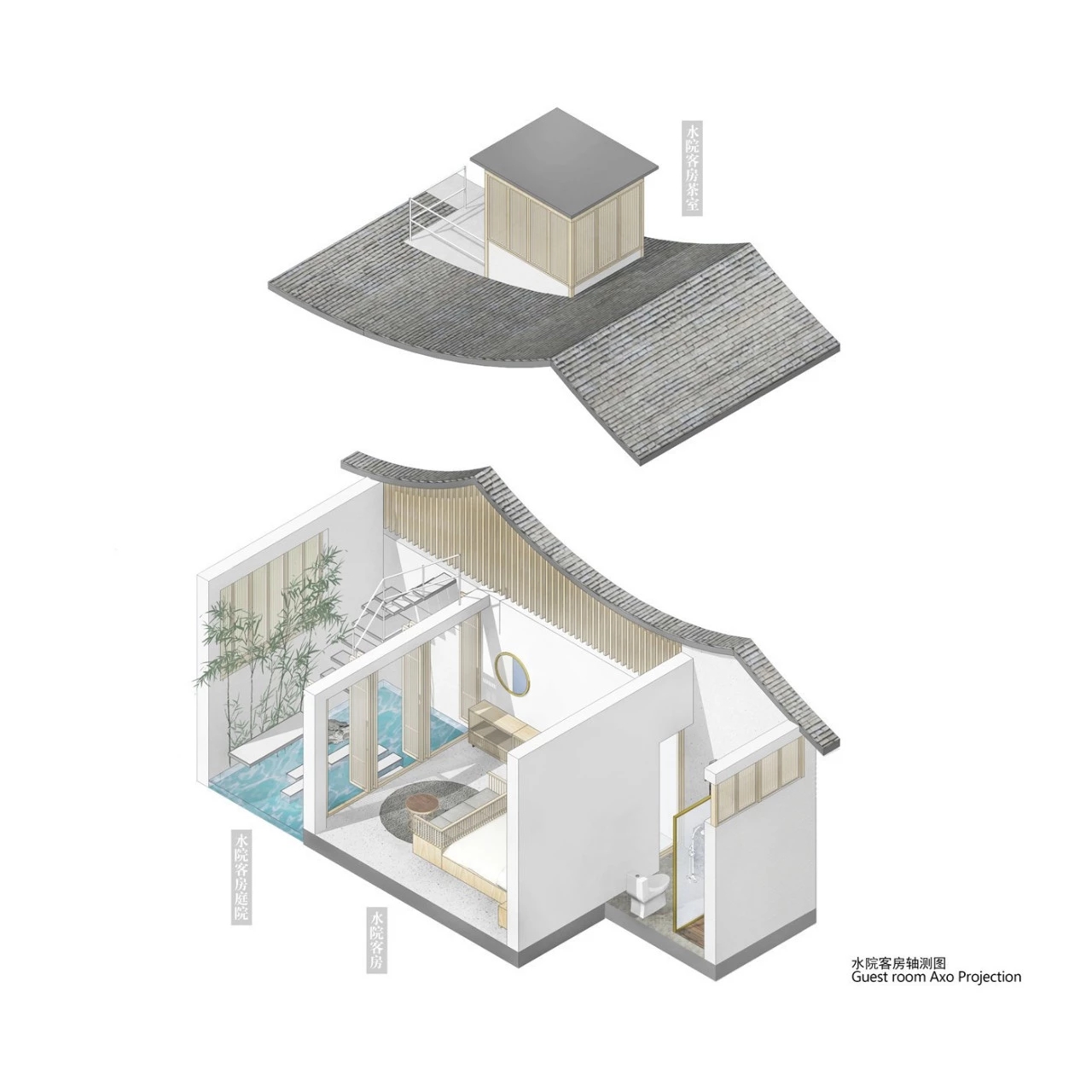

其五:水院

水院客房位于松院客房的西边。其南边为一处浅水池庭院。庭院西墙悬挂楼梯,通向客房的二楼茶室梯云舫。

△ 水院客房内景轴测图

△ 水院客房庭院

客房南面采用透光的三组格栅门扇围合,和西园庭院相交的东边界面则采用三组实木板门扇,虚实相映。当东墙门扇打开时,视线可透过西园穿透至到水廊处。

△ 水院客房看客房庭院

△ 水院客房由西往东看场景

其一:小活泼地

取自诗歌“窗外鸢鱼活泼,床头经典交加”,小活泼地是一处两层的亭子,一层为卫生间,二层为观景台,悬于南墙之畔,跨墙而建,一半在浮于水面之上,一半跨于院墙外侧,为东边最高的建筑。置于其内,可观松石在畔,泉水激石。

△ 入口廊桥看小活泼地

其二:拾松坞

拾松坞为水浪之上停船之地。也从南墙之畔悬挂出来,一弯半人高的松树长于此坞之下。于松树之上拾阶而上,踏松弯腰入坞,透过亭子的玻璃地面,遍观亭下水浪落下之后的礁石和绿松。

△ 雨后的拾松坞

其三:海棠涧

海棠涧位于西北角的庭院之上,是松院客房的茶室。茶室悬于庭院一隅,如驾于山涧之上。其正对东墙上,开一海棠窗洞,一脉松枝从洞中探出,是为海棠涧。

△ 松院庭院里的海棠漏窗

△ 松院庭院西看海棠涧

其四:撷椿舫

撷椿舫位于屉厅屋顶水浪之上,因院外东南角有棵香椿,便以此对景,旋转了45度。在巨浪中,撷椿于室。

△ 撷椿舫看向窗外框景

△ 撷椿舫局部场景

其五:梯云舫

梯云舫位于最西边的屋顶之上,是水院客房的茶室。也是浪群里最高的建筑所在。访客坐于此舫,以绳为梯,云中取月,观浪卷浪舒。

△ 梯云舫东侧场景

空间抽象一直是建筑设计的永恒命题。建筑师在大量尝试通过抽象去寻找空间意象的过程中,结合对绘画空间的理解,发现其实对于设计而言:无论是抽象还是具象,它们不过是寻找具有某种空间氛围属性的方法而已,而设计本身则需通过对场地的基本判断,得出其空间特有的氛围属性。

滋生小院从“层林叠浪,长亭卧波”的画面概念到落地的实践,在这个过程中,画面反复地在指导着建筑的落地,从形式到材料到做法。建造本身也在尽可能地去还原画面本身所描述的场景氛围,使其变成画面现实。

这个从画面到建筑的实践,是一次基于拟物的画意空间营建,亦是对如何构建如画空间的一次新尝试。

设计图纸 ▽

△ 一层平面图

△ 一层平面盒子抽出

△ 二层平面图

△ 剖透视图

项目信息

项目名称:北京滋生小院建筑与室内设计

项目地址:北京西城区德胜门内大街61号

项目类型:茶室、民宿

建筑设计:明冠宇

室内设计:明冠宇、亓明

方案讨论:万露、王磊

平面视觉设计:明冠宇、石韦

用地面积:200平方米

建筑面积:140平方米

竣工时间:2018年12月

业主:北京滋生文化有限公司

施工方:陈峰利团队

摄影师:邱日培

故事还在继续 ...

To Be Continue

全部评论