在目前北京二环内的城市发展中,人口结构的的变化是推动古城更新的重要因素,新的使用群体为古城注入新的活力。生活方式决定了茶室在这个空间中的重要性。不一样的生活方式,塑造不同的空间形态。在这里兴造一座茶室是源自生活本身的诗意。

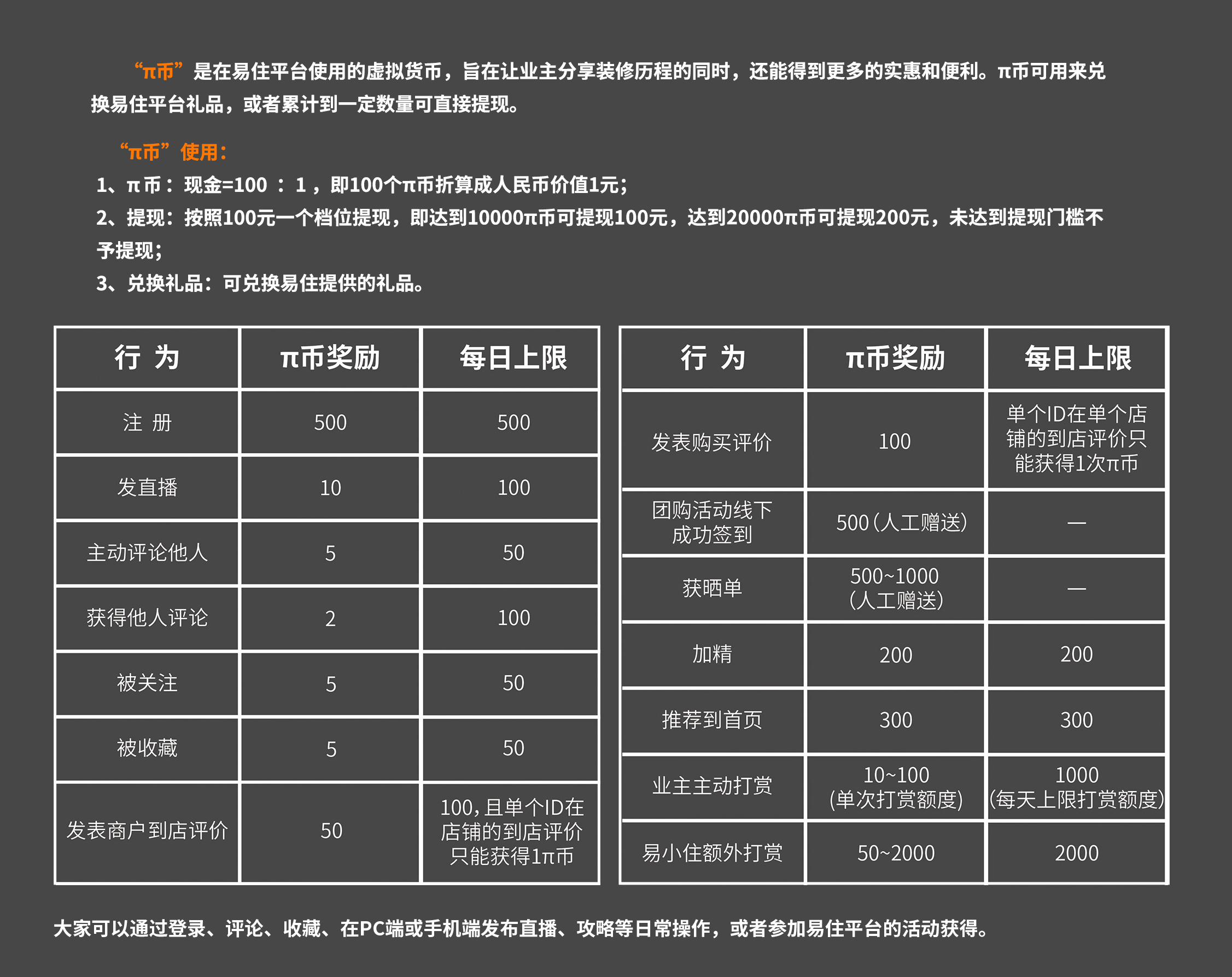

▼小院门口

▼鸟瞰图

改造前,这里是一家即将被弃用的胡同民宿,拥有7间客房,每个房间风格各异,庭院略显嘈杂,与委托方的需求格格不入。使用功能与需求不相符,而改造预算却十分有限。在这样的情况下建筑师提出通过局部改造的策略,在四合院中加入核心功能——茶室,借此改变四合院的整体氛围。

▼从露台看向庭院

▼改造前的庭院

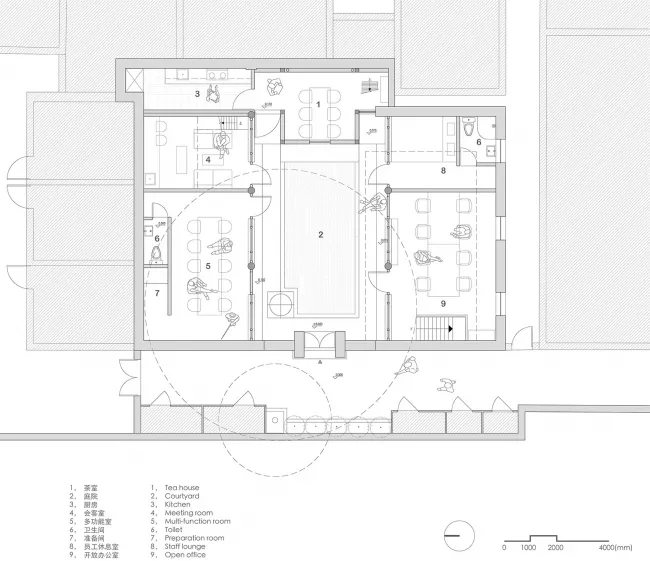

改造中,只拆除较为破败狭小的东屋、南北房的两道隔断墙及卫生间。置入三个方盒子,一个加于院中,作为茶室;另两个融入南北两房,作为开放办公室与多功能室。其余三个房间,厨房及两个客房基本保留原有格局:一个客房改为小茶室兼会客室,另一个客房作为员工休息室而整体保留。新加部分嵌入到原有四合院中,新旧保有各自的性格。

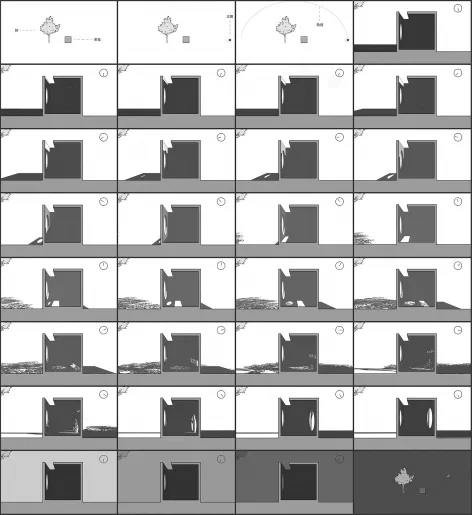

▼设计生成 (动图GIF)

▼庭院一侧的多功能室

茶 室 生 成

茶室设计的思路源于对场地中“时间”的思考。建筑师有意在这里连接杏树、茶室与太阳,探讨“时间”在这个场地中所带来的变化。树与茶室相距6米,树冠半径正好在5-6米之间,树高13米。太阳一天的移动使院中的树影随之而变:午后树影开始进入茶室圆窗,并在茶桌上产生粼粼波光,暗调的茶室也由于光线的进入而产生特别的仪式感,在光影游走中,于3-4点之间达到高潮。

▼茶室与树一天的光影关系分析图

▼午后的茶室

圆形窗的设置,是对茶室空间虚与实的思考,即充当一个光线的收纳器,也是对视线的引导,在透与不透之间,增加院子的空间层次。由外而内,茶室是院中对景;由内而外,茶室是沟通人与自然的媒介。

▼树影投上开有圆窗的白墙

▼茶室内部看向院子

▼在茶室中悠然沏茶

▼长方形天窗与圆窗

▼透过天窗看杏树

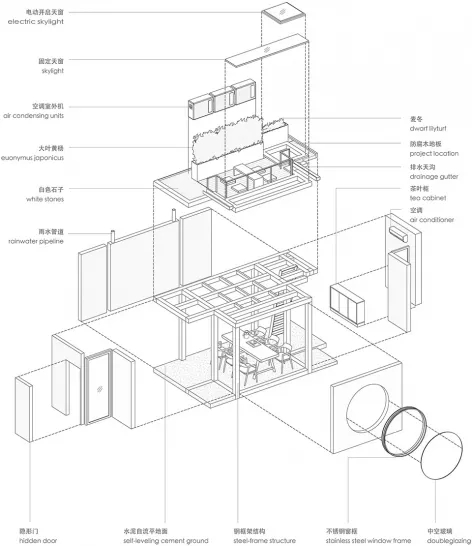

▼茶室爆炸轴测图

兴 造 与 材 质

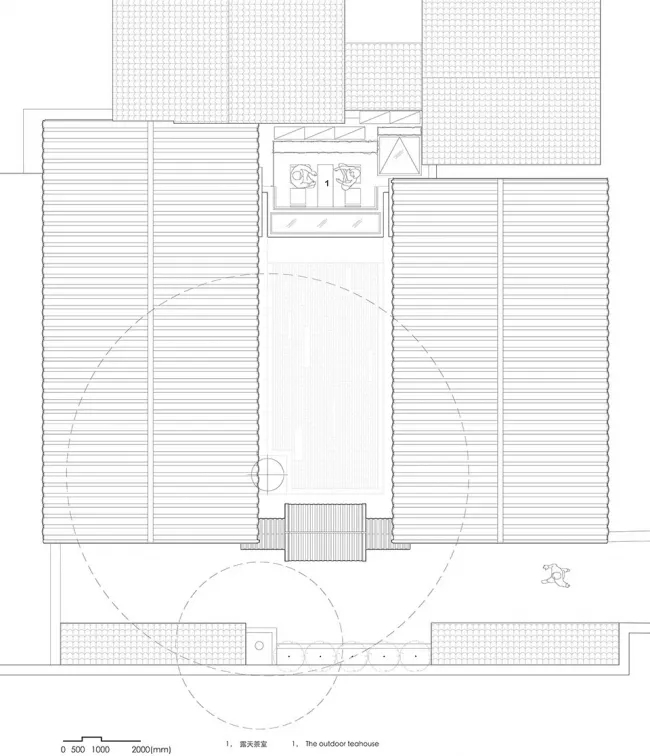

新建茶室使用了钢结构,结构构件外露,强调空间中的线条关系,与原建筑的木结构相呼应。露台栏杆被缩小了高度,让饮茶者入座后,隐匿于山墙之下,融于环境之中。双层茶空间不仅加深了与杏树的对话,创造了不同的喝茶体验,还可在露台上远眺钟鼓楼,在空间上又一次与城市产生连接。

▼天窗

▼露台

▼远眺钟鼓楼

庭院青砖立砌,沿东西向排布,内部错落嵌入条形混凝土,线性的节奏让狭小的庭院稍显舒展。青砖与青石延续了新加的灰色调元素,只留出茶室正面的白墙,以接收杏树的光影。南北房内部屋顶保留了原有的材质,新旧之间通过槽铝分割开来,一条延续的线条分出上下、新旧的质感。

▼新旧之间

小 院 新 生

整个项目中,建筑师参与到建筑前期策划,通过微介入的方式使四合院空间适应新的使用需求。新与旧的对话是对建筑现状的尊重,以此延续城市的良性更新;新加茶室在四合院中探讨人与自然的关系,这是对传统精神的回应,也是对当下生活的反思。

▼茶室夜景

▼一层平面图

▼屋顶平面图

▼剖透视图

改造过的四合院改变了原本庄重、刻板的印象,营造出开放、活跃的院落生活氛围。基于已有院落格局,利用起伏的地面连接室内外,让内外空间产生新的动态关联。

故事还在继续 ...

To Be Continue

全部评论